越後村上の鮭の歴史

商品カテゴリー

越後村上の鮭 - 村上の鮭の歴史

|

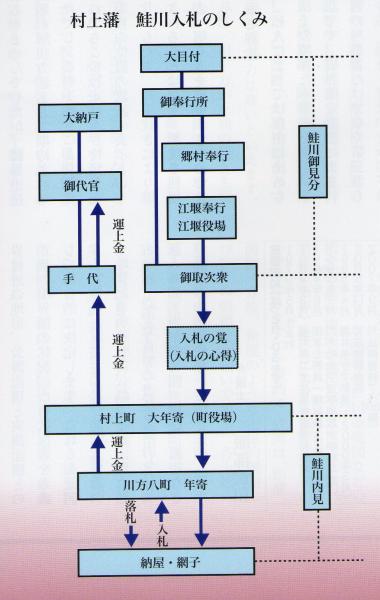

鮭の村上…小泉の庄越後村上は平安の昔、小泉の庄と呼ばれ、中御門大納言家(藤原氏)の荘園であり、村上を流れる三面川の鮭も、この頃より都に献上されておりました。 古代、越後からの税は「鮭」でした。 平安時代の中期法典「延喜式」には越後国が納める物品が記されています。 主計式 上 越後国 調 自絹十疋 綿 布(麻布),鮭 庸 白木唐橿十合(衣類、調度品を入れる希) 自余輸狭布,鮭 中男作物 布 紙 漆 鮭内子并子 氷頭 背腸 内膳式 贅殿年料 越後国 楚割鮭(すはやりざけ)八籠八十隻(尾) 鮭児 水頭 背腸各四麻笥 各一斗 越後からは、調・庸として鮭、中男作物として鮭内子并子・氷頚、背腸 年料貢進御贄として楚割鮭(塩引鮭)、鮭児(塩蔵の鮭卵)・水頭・背腸を、 佐渡からは、中男作物として鰒、御贅として穉海藻(わかめ)を責進しておりました。 村上三面川と鮭朝日岳を流れの源とする村上の三面川の清流は、全長41キロ。越後平野をゆったりと流れ、ここ村上で日本海に注ぎます。村上の鮭を語るに越後村上の「三面川」(みおもてがわ)をさけては通れません。 三面川(瀬波河)の鮭のことが出てくる最も古い資料とされるのが次の資料です。 平安時代 長寛三年(1165年)越後国司から出された「国宣」の起案文書の部分 「但於瀬波河者 有限国領也 就中漁鮭為重色済物 庄家不可成妨」 「但し瀬波河に於いては有限の国領なり。とりわけ鮭漁は重色の済物となす。庄家(庄園の役人)は妨げなるべからず。」 「新潟県史 通史編1 原始古代 より 鮭は川にのぼって産卵し、孵化した稚魚は海に下って成長します。そして3・4年荒波にもまれ成魚となり、一万数千Kmもの長い旅をして秋、産卵のためにまたふる里の川に戻るという習性をもっています。川にはそれぞれ土地固有の有機物・無機物が溶け込んでおり、鮭は臭覚で自分の生まれた川を識別していると言われています。 鮭の種川を作った青砥武平治なぜ村上が「鮭のまち」なのか。 それは、村上の人々が 古くは平安の昔から鮭とともに歩んできたからです。 村上市内を流れる三面(みおもて)川は 古くから鮭の遡上する川として 地元に豊かな収穫をもたらしてきました。しかし自然に頼る鮭漁はやはり不安定なもの。 そんなとき、安定した漁獲高を保つための画期的な方法を考え付いた人がいました。 江戸時代の村上藩士・青砥武平治です。 鮭は必ずその生まれた川に戻ってくる。いわゆる鮭の「回帰性」と言われる本能を世界で初めて発見したのがこの青砥武平治でした。 武平冶は帰ってきた鮭が安心して産卵できるよう、三面川に産卵のためのバイパス、 すなわち「種川」を作って鮭の産卵に適した環境を整えようと考えたのです。 産卵条件として川底が小砂利で鮭が産卵床が作りやすい、生んだ卵を外敵から守れる、 水温が安定し新鮮な水が供給可能な湧水のある所等々が考慮されたようです。 村上藩ではこの青砥武平冶の考えを採用し、彼の設計/指示により鮭保護増殖のため 実に三十年以上をかけ河川整備を行い「種川」を完成させました。 村上藩がこの大工事に取り掛かったのが宝暦13年(1763年)、完成は青砥武平冶没後6年を経て、寛政6年(1794年)とされています。 青砥武平冶以来、「種川の制」によりサケは次第に増え、豊漁がつづき、村上藩に納める運上金も最初は40両程度でしたが1800年頃には1000両を超えるまでになりました。 これが村上藩の財政に寄与いたしました。 「運上金」とは三面川の河口から酉輿屋から対岸の寺尾を結んだ村上藩簡の川を「運上川」とし村上町大年寄の責仕でその年の鮭の漁業権を入札させ、最高額の入札者がその年の大納屋になって鮭漁を行い、落札した金額を納めさせる制度です。 青砥武平冶によるこの世界初の保護増殖システムは見事に功を奏し、前にもましてたくさんの鮭がとれるようになりました。明治時代には鮭の人工孵化にも成功。それによって得た財源を旧士族達の子弟教育に使い、そのことから立身出世した人を「鮭の子」と呼ぶようになりました。 平成25年は青砥武平治、生誕300年です! 越後村上うおや越後村上うおやは寛政年間の創業。 初代・上村助五郎が鮭の元売業を起こしたのが始まりです。 代々の村上城主が深く崇敬していた羽黒神社の「江見啓斎翁日誌」には 文政元年(1818年)九月十九日に助五郎がその年の漁業権を落札したこと、 翌日には網子7、8人と共に羽黒神社に参詣し祈願したことが記されています。 以来200年。鮭を愛し、こだわり続けて、現在九代目。 皆さまには長きに渡ってご愛顧いただき、中には親子二代で買いにこられる方も。 本当にうれしい限りです。 これからも村上ならでは、【うおや】ならではの美味を全国の皆さまにお届けしてまいります。 村上にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りくださいね! 噛むほどに、お口に広がる鮭の旨み。お酒の肴にぴったりです。 <運上金> 鮭のその年の漁業権を入札にして落札した金額を藩に納めさせるシステムで、運上川の入札は、毎年秋の初めに村上町の大年寄りの責任で行われました。最高額の入札者がその年の大納屋になってサケ漁を行い、落札額を運上金として村上藩に納入しました。  鮭の子明治に入り鮭産育養所を設置し、その収益金の一部を育英基金として教育に役立て、多くの人材を世に送り出しました。この育英制度で進学した人たちは「鮭の子」と呼ばれました 明治11年アメリカの孵化技術を取り入れた日本初の人工孵化に成功。減少していた鮭の遡上数も、明治17年に73万7千378尾を記録するまでに増えました。これは、単一河川では日本の最高記録になっています。 獲れた鮭から採卵をして、白子をかけ受精させ、育養所と県の孵化場で育てたり,県内の各孵化場に受精卵を送るなど、村上の三面川は文字通り県内の鮭の親川と言えます。 |

村上の略年表 |

| 年号 | 西暦 | 主な事柄 |

| 大化4年 | 648 | 大和朝廷の対蝦夷政策のため磐舟柵が作られる |

| 保安4年 | 1123 | 右大臣中御門(藤原)宗忠が領していた荘園越後小泉庄(現村上周辺)を、その長子宗能に譲る。 |

| 永万1年 | 1165 | 瀬波川(三面川)の鮭漁について院宣がでる。その意とするところは、「瀬波川は国領であり、領される鮭は、国家への大切な貢納物である。城太郎資永(奥山庄・現中条周辺の人)が濫行しているようであるが、それを停止させよ。もし命令に従わなければ、罪科に処すべし」とのことであった。 |

| 建長7年 | 1255 | 秩父行長が鎌倉将軍(北条)の地頭として当地に移り小泉氏或は本庄氏と称する。 |

| 応永1年 | 1394 | 傑堂能勝(楠氏)耕雲寺を創建する。 |

| 天文4年 | 1535 | 文書に村上の地名初めて見える。 |

| 栄禄11年 | 1568 | 栄禄11年3月、本庄繁長、甲斐の武田信玄と結託し上杉謙信に叛き、本庄城に篭もる。謙信手勢を引き連れ攻撃するが落城せず。伊達、葦名の仲介で和議が成立し、同12年3月遂に繁長は謙信に降る。 |

| 天正16年 | 1588 | 繁長、最上義光の一族、東禅寺右馬頭等と庄内の十五里ケ原で戦い大勝し、庄内地方を手中に納める。 |

| 慶長3年 | 1598 | 上杉影勝が会津へ移封になると、村上には、豊臣秀吉の命を受けた村上勝頼が加賀小松から移ってきて、城下町を造り替える。 |

| 元和4年 | 1618 | 村上氏は家中騒動のため城地を没収され、当主の忠勝は、丹波篠山へ流刑となる。その後、堀直奇が越後長岡より転封されるが、直奇は更に城郭を拡充し城下町を広める。 |

| 慶安2年 | 1649 | 松平直矩が播州姫路から移ってくる。この時三条町など村上藩領となり、村上は15万石の越後国きっての雄藩となる。 |

| 元禄2年 | 1689 | 俳人松尾芭蕉が、奥の細道の途中村上の久左衛門方に二泊し榊原帯刀家を訪れ光栄寺や浄念寺などに参詣する。 |

| 享保5年 | 1720 | 内藤弌信入封以来、内藤家150年続く。 |

| 慶応4年 | 1868 | 村上藩、奥羽越列藩同盟に加入し、与板方面で戦う。(5月)藩兵城を焼き、庄内へ走る。(8月) |

| 明治2年 | 1869 | 藩主内藤信美、藩籍を奉還、江戸時代の初めより村上、堀、本多忠義、松平、榊原、本多忠孝、松平輝貞、間部、内藤と続いた城下町も、明治4年になり村上県となり、やがてその年の11月には新潟県に合併され、近代社会への歩みを進めた。 |

日本商工会議所 ビジネス情報誌月刊石垣で越後村上うおや が紹介されました。

暖簾を受け継ぐ

郷土に伝わる鮭加工品をつくり続ける

独自の製法にとことんこだわる

新潟県村上市は「鮭の町」といわれ、毎年11月になると、至る所で軒下に鮭を干す光景を目にすることができる。

その調理法も多岐にわたり、昔からこの地に伝わるものだけで100種類を超える。

中でも、特に有名なのが「塩引鮭」だ。

それを200年以上にわたってつくり続けてきたのが、越後村上うおや。同地には鮭の加工業者が16社あるが、同社がその歴史において一番の老舗だという。

「村上は塩引鮭を製造するのに最適な土地なんです。湿度が高く、気温が低いので、おいしいものができます。

ほかの地域だと鮭が乾燥し過ぎて、カチカチになってしまうんですよ」と9代目の上村隆史さんは言う。気温10度以下、湿度70%程度が最高の条件で、それに合わせて例年10月に仕込みが始まる。

まず、鮭の腹を裂いて内臓を取り除き、よく洗い塩漬けにする。これを1週間寝かせた後、水洗いして塩抜きを行い、条件が整った11月から干し始めるのだ。

干す期間は1週間で、おいしくつくるには干し方が重要だという。

うちでは干す場所を何度か変えています。最初に屋外で陰干しして、その後、室内に干します。室内の北側に干すときは、できるだけ冷たい風を当てるために朝4〜6時の間に行うようにしています。そうやって、寒暖の差がある風にさらすことで、鮭のうま昧を引き出すわけです。

この干し方は代々受け継がれてきたものなんですよ」と説明してくれたのは、母親のハ恵子さん。彼女は60年近くも塩引鮭をつくり続けており、まさにうおやの昧を決めている人物なのだ。

真摯な姿勢でお客と向き合う

一時は、あまりに手間や時間がかかるため、乾燥機を使って手早く仕上げることも考えたそうだ。しかし、それでは代々守ってきた味は出せないと、あくまでも昔ながらの自然乾燥にこだわっている。

こうした真摯な姿勢は、原料選びにも見ることができる。

同社は、「おいしいものはよい原料からしかできない」との考えの下、日本海で獲れた脂が乗った鮭しか使わない。

「現在まで続けてくることができたのは、代々の当主が品質にこだわりながら、

さらにお客さまの要求に丁寧に応えてきたからだと思います。

辛口が好きな人もいれば、そうでない人もいます。

切り方も、輪切りがいい人もいれば、薄い切り身を好む人もいます。

うちではそうしたお客さまの要求に合わせて、塩の量を調節したり、切り方を変えたりして販売してきたのです」とハ恵子さんは話す。

お客から要求したものと違う‘と言われれば、丁重に謝り、すぐに新しい商品を送り届けた。そのような対応を続けてきたおかげで、何代にもわたって付き合いを続けてくれるお客が少なくないそうだ。しかも、そうした人々が日本全国にいるという。

インターネットを活用し”うおや”の味を全国へ

「長年の顧客だけでなく、最近はインターネットでたまたまうちを見つけて注文してくれたお客さまが、翌年も注文してくれるケースが非常に増えています」

こう話す隆史さんは、当初、後を継ぐ気は全くなかったそうだ。

大学を卒業した後はSE(システム・エンジニア)として働き始め、コンピューターシステムの開発などに取り組む、忙しいながらも充実した毎日を送っていたという。

ところが、インターネットが普及していく中で「これを活用することで、うおやの商売をもっと面白く展開させることができるのではないか」という思いが頭から離れなくなる。 そこでまずは、会社勤めをする傍らで、うおやのホームページを作成することにした。すると、思惑は見事に大当たり。各地から、次々と注文が舞い込んできた。

この成功を受けて、2年後の平成13年、隆史さんは会社を辞めて実家に戻ることを決断した。これには八恵子さんもとても驚いたそうだ。

というのも、そのころにはもう、息子が戻ってくるのをすっかり諦めていたからだ。

「あまりにも想定外だったため、当時はどうしていいのか分からず、困ってしまったくらいです。でも、今は戻ってきてくれたことに本当に感謝しています」とハ恵子さんはうれしそうに話す。

その後の隆史さんは、郷土に伝わる料理を参考に、タラやマスの塩引をはじめ、地元で採れる魚介類を使った新商品を次々に開発。ハ恵子さんが長年の経験を生かしてそれを実際につくり上げるという絶妙な連携で、数々の商品化を実現した。

その中でも特にマダラの鍋セットは好評で、この冬は飛ぶように売れたという。

「以前は鮭のシーズン以外は比較的暇だったんですが、隆史が戻ってきたことで、

季節に応じた商品をいろいろと出せるようになり、商売の幅がぐっと広がりました」

昨年には、隆史さんが同社の代表に就任。

そして、「これからは会社の規模を拡大するよりも、商品の中身の充実を図り、

村上の鮭加工品のおいしさを日本全国に伝えていきたい」と意気込みを見せる

彼は、同じ志を持つ仲間たちと協力しながら新たな動きもスタートさせている。

地元の有志とともに進めている、村上に伝わる100種類の鮭料理を再現する取り組みからは、きっと新たな名物となる商品も生まれてくるだろう。鮭のまち村上を、さらに活性化させるため、隆史さんの努力は続く。

(文・山田清志)

|

|